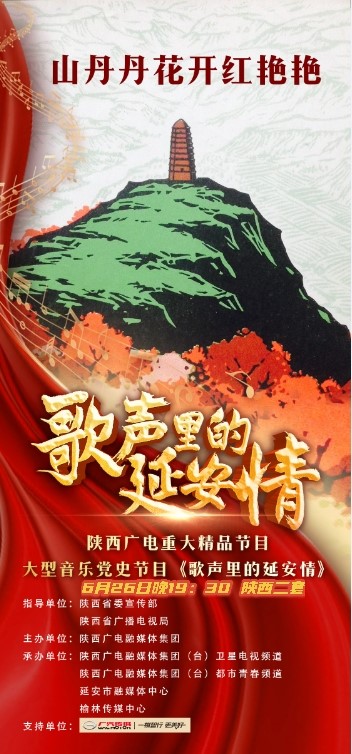

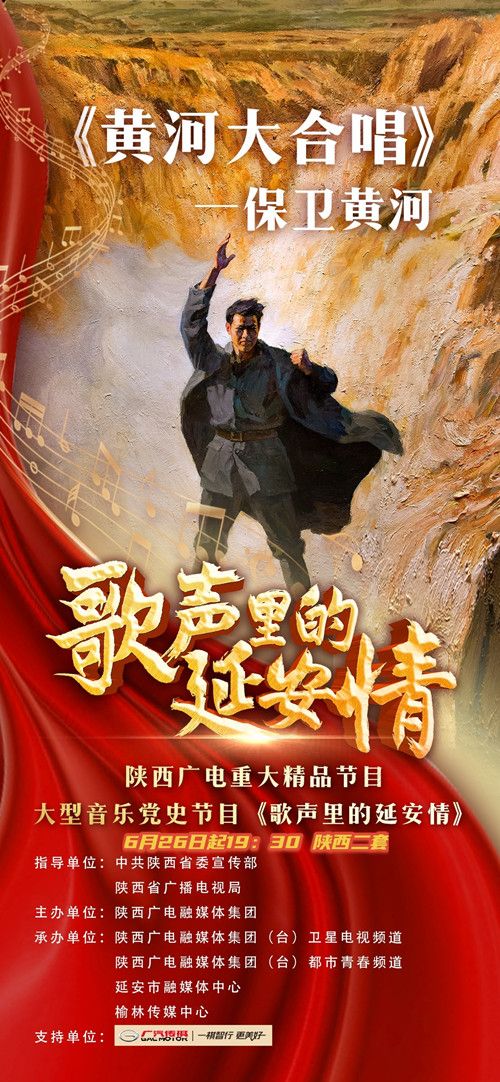

11月3日,廣電總局官網公布2021年第2季度廣播電視創新創優節目,陜西廣電融媒體集團都市生活中心制作的大型音樂黨史節目《歌聲里的延安情》順利入圍。

(公示鏈接:http://www.nrta.gov.cn/art/2021/11/3/art_113_58408.html)

建黨百年之際,陜西廣電融媒體集團(臺)都市生活中心組織精干力量,制作播出的大型音樂黨史節目《歌聲里的延安情》,不僅搶救性挖掘與保護了一批珍貴的紅色記憶,留下一批寶貴的史料畫面,更是陜西落實習近平總書記在黨史學習教育動員大會重要講話的生動實踐,讀懂經典旋律背后故事,勾勒出中國共產黨人的精神譜系,推動了黨史學習教育深入群眾、深入基層、深入人心。

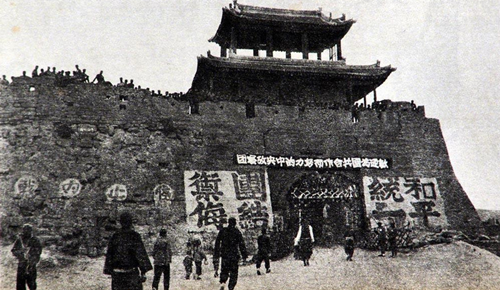

站在歷史和當下兩端,如何讓黨史節目與年輕觀眾構建起交流與對話的空間,成為主創團隊首先要思考的問題。“既然延安13年的歷史,是當年那批年輕人寫就的”,不妨“用青年影響青年,用青春鼓舞青春,用精神塑造精神”,雖然身處的歷史時空不同,但每一代的年輕人都會面臨人生十字路口的選擇,那種心情應該是相通的,因為只有獲得了心靈層面的理解與共鳴,才能產生認同與追隨。方向確定了,主創團隊在策劃上做足功課,對每一集“看點”精心設計,從導語到正片,從字符到音效,均圍繞一個“歷史節點”集中發力,雖然講的是憶往昔,但它從人性的光輝出發,通過展現延安時代共產黨員“為人民謀幸福”的初心使命,為新時代年輕人指明了前行的路。

以革命歌曲為切入點,重現鮮活黨史故事

面對厚重的題材,如何破題十分關鍵。立項前,主創團隊在梳理延安時期的資料時,就發現“用文藝喚醒民眾,鼓舞斗志,是重要的宣傳手段,黨史中重要節點,幾乎都能在紅歌中找到印記”,所以得出“一首首紅歌就是一堂堂生動黨課”的結論,于是“用歌聲講述宏大的時代主題”,成為團隊共識。

“國破山河在,城春草木深”。在特殊的年代,一段經典的旋律,可以點燃人們的豪情,激發人們的熱情,它催人奮進,令人鼓舞,也鐫刻下豐沛的感情和珍貴的回憶。經典旋律口耳相傳,不僅唱出了那個時代人們的干勁兒和精神,也唱響了中國共產黨人的青春旋律,這一切,始于人民,又如同百川歸大海,融入億萬人民。可以說,紅色基因和革命精神在歌聲中得到傳承,那些或鏗鏘有力、或宛轉悠揚的音符,帶來穿越時空的力量,織就出黨史中十分燦爛的一段。?

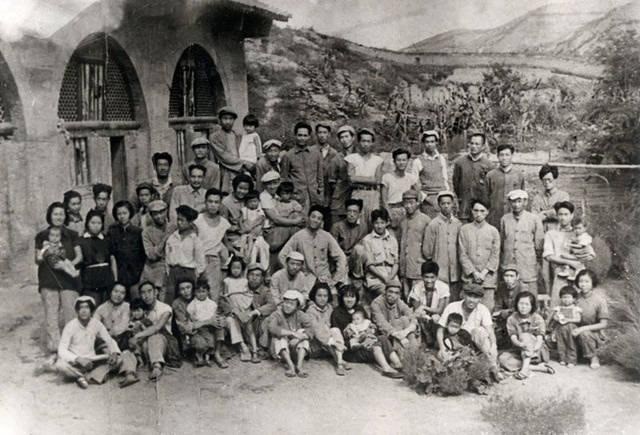

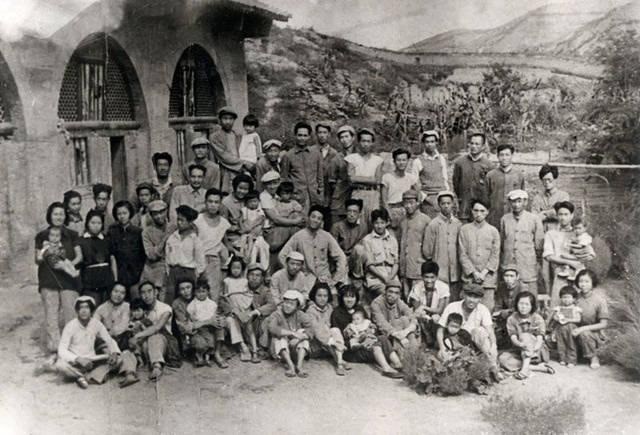

主創團隊從歌唱中央紅軍到達吳起的經典紅歌《山丹丹開花紅艷艷》出發,沿歷史軸線梳理黨中央在延安13年的關鍵節點,通過揭秘珍貴的歷史手稿,挖掘八路軍電影團留下的影像,實地走訪革命大事件的發生地,輔以情景再現的拍攝方式,多維度對重大歷史進程進行解讀,讓觀眾在收看過程中,了解到隱秘而偉大的奮斗歷程。

放大黨史細節,重現革命精神與信仰

放眼整個延安時期,“魯藝”是音樂人才最多,特別是作曲家、作詞家最集中的地方,自然而然成為抗日救亡歌曲的一大發源地,所以如果能從作者后代的角度,解讀父輩的奮斗之路,進而進入隱秘的情感世界,理解人生的選擇與信仰的堅貞,自然就水到渠成。

這種穩中求進的認知,環環相扣的手法,恰恰是主旋律節目破圈傳播需要的思維,也成了《歌聲里的延安情》濃墨重彩的一筆。

很幸運,主創團隊聯系到了中國延安魯藝校友會,通過人民音樂家馬可女兒馬海瑩的講述,許多觀眾了解到《東方紅》這首偉大頌歌竟然是在文化干部下鄉采風偶遇一支移民隊在唱歌,偶然聽到的;

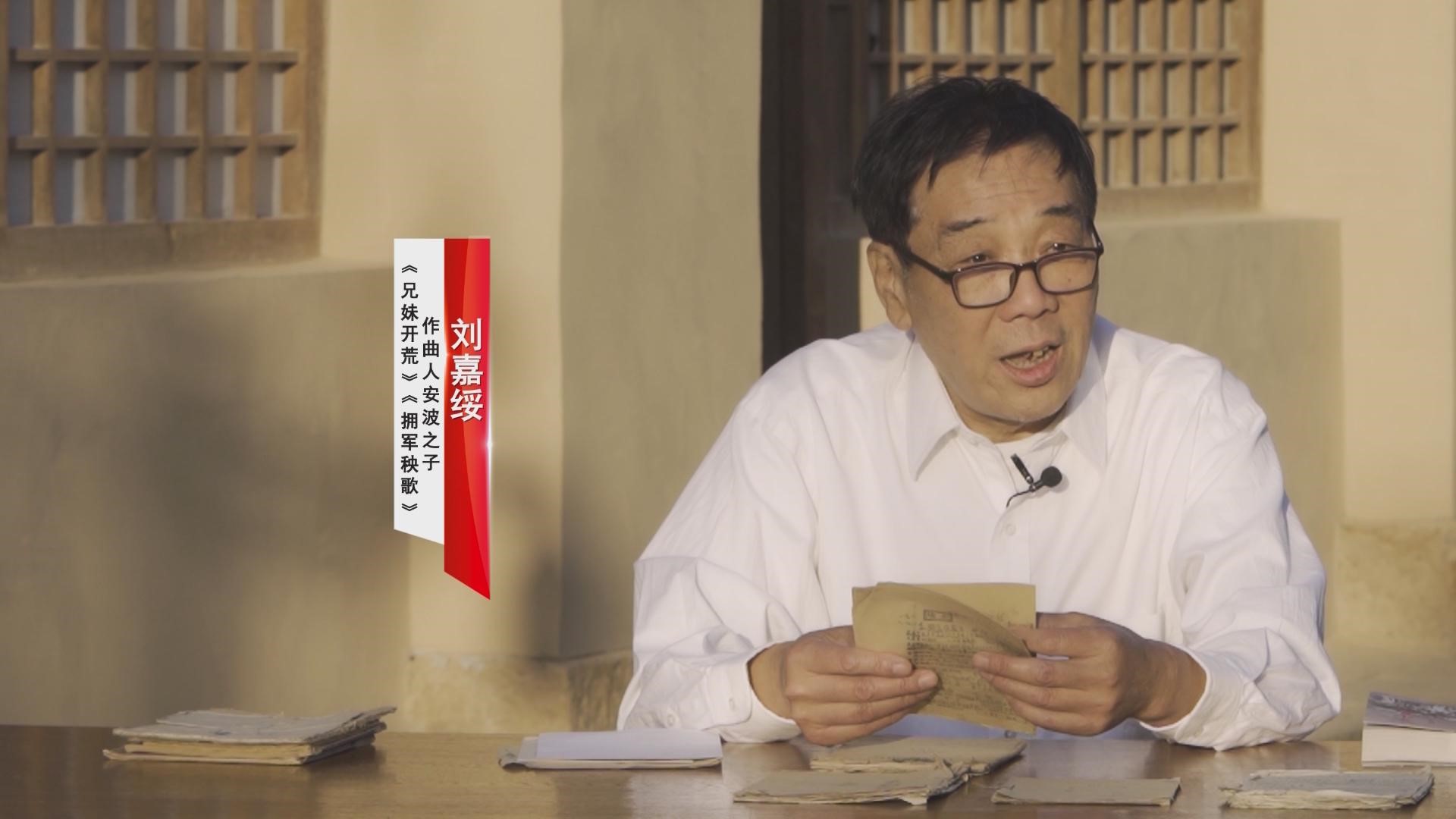

通過《兄妹開荒》作曲人安波之子劉嘉綏的講述,不少人第一次知道,這支只有200多字的小戲,在延安街頭首演時,竟然吸引了2萬觀眾,幾乎到了萬人空巷的地步;

通過《黃河大合唱》作曲人冼星海女兒冼妮娜的講述,不少人才知道2斤白糖激發了創作的靈感,創作出全民族抗戰最強音;

通過《中國人民解放軍軍歌》《延安頌》作曲人鄭律成的女兒鄭小提的講述,很多人才知道,這兩首歌竟然出自一名心念故國的朝鮮留學生筆下。一心抗日的鄭律成非常欽佩中國共產黨的抗日民族統一戰線、農村包圍城市的政治主張,自覺的將個人奮斗與中國共產黨的事業緊密相連。

就這樣,一個個沉淀在記憶深處,鮮為人知的細節,支撐起革命浪漫主義的極致之美,可以說,這些口述的過往,是家史,也是黨史,更是國史,一代共產黨人的智慧、膽識、氣度與風骨,在家人的講述下平添了些許煙火氣,一代聲名顯赫的音樂家,被還原成父親與丈夫,回歸成一個個真實的凡人。

獨特的視角,讓細膩的情感得以落地,又回歸到革命的主線之上。《歌聲里的延安情》不僅拍出了信仰與奮斗,更拍出了浪漫與激情。

考據嚴謹,為全民學黨史開辟新路徑

延安的歌聲中,飽含對命運的悲憫、對悲歡的關切,飽含一個民族、一個國家對于勝利的信念,無論過去、現在還是將來,歌聲中蘊含的對馬克思主義的信仰,對中國特色社會主義的信念,對實現中華民族偉大復興中國夢的信心,都是指引和支撐中國人民站起來、富起來、強起來的強大精神力量。